Vestigios del poblamiento romano bajo la ciudad de Tudela: Estado actual de la investigación.

Juan José BIENES CALVO

Resumen: Durante la primera década del siglo XXI se han llevado a cabo algunas intervenciones arqueológicas en el casco histórico de la ciudad de Tudela que han confirmado la existencia de niveles de ocupación romana en el subsuelo. Con los datos aportados por estas últimas, así como con los recogidos anteriormente por otras excavaciones y noticias de historiadores locales de los siglos XVII y XVIII, se ofrece una hipótesis sobre la evolución histórica y ocupacional bajo el solar de la ciudad actual.

1. ¿Fue Tudela población romana?

Hasta las últimas décadas del siglo XX, antes de que se hubiera realizado cualquier tipo de prospección o excavación arqueológica en su subsuelo, la creencia generalizada era de que efectivamente Tudela fue poblada por los romanos. Su nombre derivaría de la tutela que ejercería la población sobre el antiguo puente, lógicamente de origen romano (Marín, 1978: 32 aunque descartando después ese origen romano del puente en 2002: 98), y hasta sería citada por el poeta Marcial en uno de sus versos (Moret, 1665: 46). Otros autores son partidarios de derivarla del onomástico de una antigua dama visigoda, de nombre Toda, emparentada con algún gobernante muladí, siendo Tudela un topónimo de origen mozárabe (Oliver, 1971: 505 y 514), o incluso con la palabra touta de tipo céltico (Bienes, 2001: 21).

Pero también existe la creencia de que tuvo el nombre anterior de Muscaria. El jesuita P. Joseph de Moret, en su obra de 1665 Investigaciones históricas de las antigüedades del Reino de Navarra relaciona fonéticamente la Muscaria de los Vascones que cita el geógrafo Ptolomeo en su Geographia (Ptol. 2, 6, 67), con la existencia del término Mosquera y la presencia de un despoblado documentado en época medieval, muy cercano a la ciudad de Tudela. J. de Moret mantuvo la teoría de que esta población, con el tiempo, pasó al amparo del Cerro de Santa Bárbara para fortificarse mejor (Moret, 1665: 46-47).

Inmediatamente le contestó el padre José Conchillos, y en el año 1666 publicó una obra titulada Propugnáculo Histórico y Jurídico. Muro literario y tutelar. Tudela ilustrada y defendida (Fig. 1) en el que negaba toda relación entre Tudela y Muscaria, ya que Tudela era mucho más antigua que su posible fundación romana.

En realidad no se equivocaba y el poblamiento es más antiguo que el romano, pero en su época se desconocía el poblamiento celta e ibérico de la Península, dominando los postulados bíblicos. El padre J. Conchilllos era partidario de las corrientes Jafetistas, según las cuales Túbal, hijo de Jafet y nieto de Noé, fue el primer poblador de la península, según las teorías del reparto del mundo tras el Diluvio Universal que escribía el historiador romano de origen judío Flavio Josefo en su obra De Antiquitatibus Iudaicis. Noe repartió a sus tres hijos los tres continentes, pues en la antigüedad solo eran Europa, Asia y África las partes en que se dividía el mundo, correspondiendo Europa para Jafet y España para Túbal.

Para J. Conchillos, Túbal empezó a poblar la península por Navarra, y dentro de Navarra, no fueron las primeras Pamplona o Tafalla, ambas también fundadas por Túbal según la tradición, sino Tudela, de donde provendría su nombre original de Tubela.

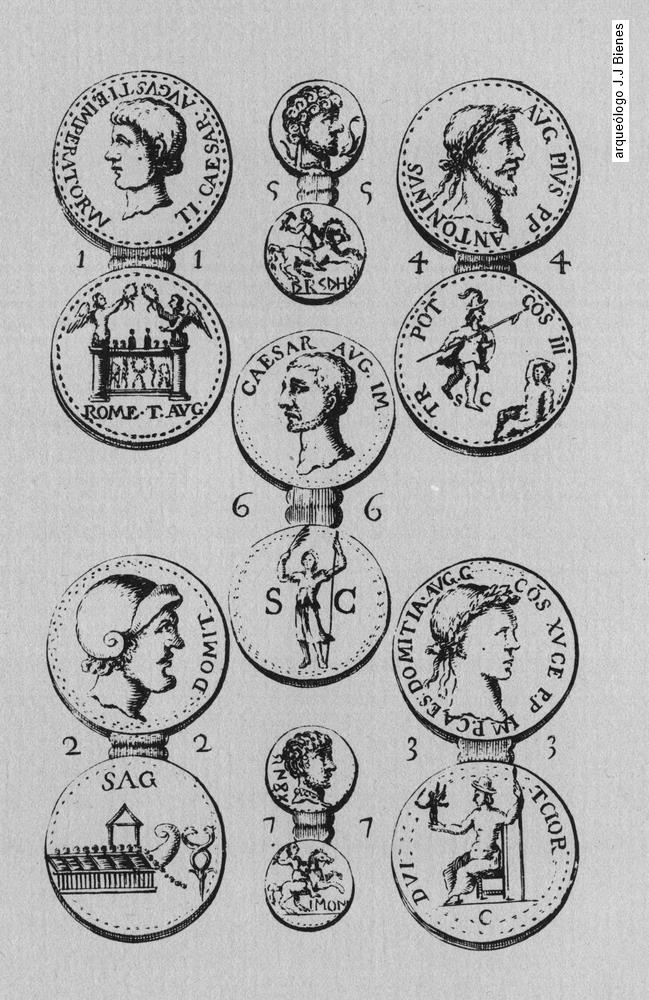

El propio J. Conchillos, que defendía el origen anterior a los romanos de la ciudad, para demostrar su antigüedad, proporcionaba pruebas de su presencia posterior en la ciudad, con noticias del hallazgo de monedas romanas dentro de la población. En su libro, publica una lámina de monedas ibéricas y romanas (Conchillos, 1665: 107), de las cuales dos tenía él en propiedad y el resto algunos vecinos. No da razón de donde fueron encontradas y, posiblemente lo fuesen en campos de cultivo, pero asegura que algunas son halladas en la propia ciudad, al construir cimentaciones para nuevas viviendas (Fig. 2).

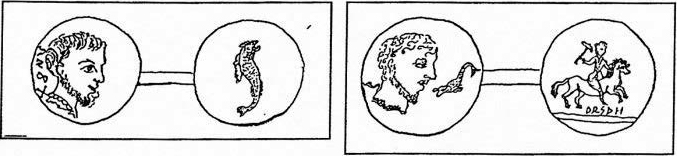

Posteriormente, otro autor, V. Díaz Bravo, en sus Memorias Históricas de Tudela, también menciona dos monedas encontradas al hacer cimientos en Tudela. Éstas aparecieron en la calle Huerto del Rey, en unos muros antiguos que se descubrieron al hacer una vivienda. Díaz Bravo las cataloga como pertenecientes a los Cartagineses, una tradición según la cual estuvieron en este territorio antes que los romanos, pero hoy son fácilmente identificables como monedas de tipo ibérico de cecas cercanas (Díaz Bravo, 19759: 39) (Fig. 3).

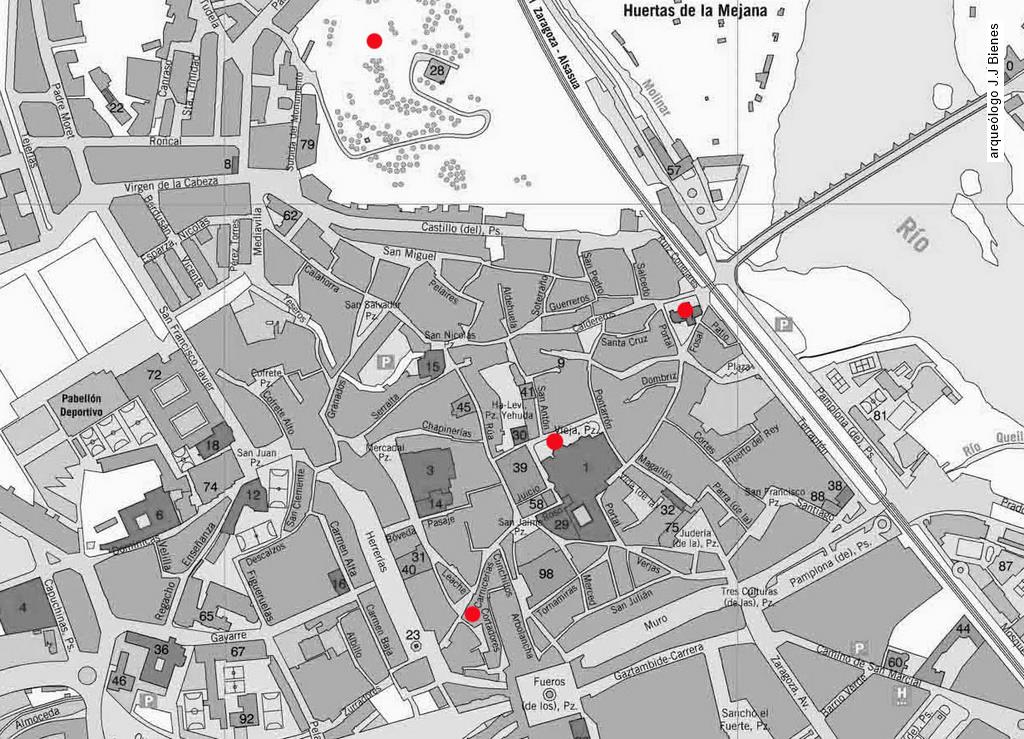

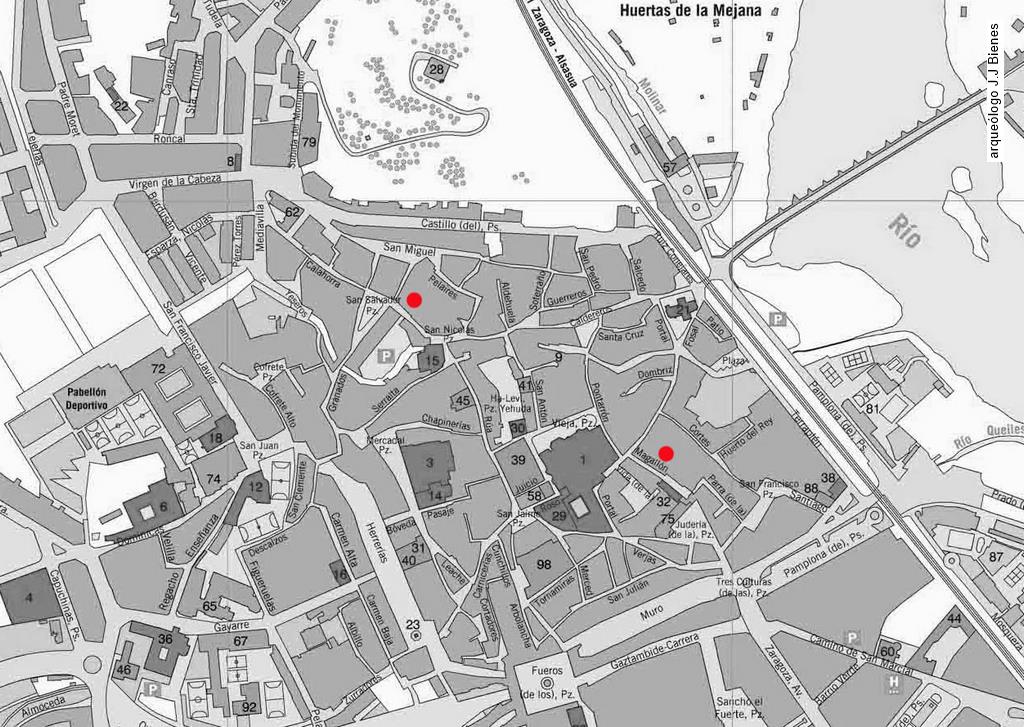

2. Las primeras evidencias arqueológicas (Fig.4)

Hasta el último cuarto del siglo XX todo lo que se ha vuelto a escribir sobre los orígenes preislámicos de Tudela, las etimologías de su nombre y la antigüedad de su puente, han sido meras conjeturas que nunca han tenido una base arqueológica material.

Tras comenzar la carrera de Filosofía y Letras en Zaragoza, en 1977, y entrar en contacto con la excavación arqueológica de yacimientos romanos durante los veranos de 1978 y 1979, en Los Bañales, Uncastillo (Zaragoza) y Eras de San Martín, Alfaro (La Rioja) dirigidas por D. Antonio Beltrán y J. A. Hernández, respectivamente, fui obteniendo los conocimientos necesarios para poder distinguir y valorar el hallazgo de cerámicas romanas.

Y qué mejor campo de prácticas para aprender a diferenciar y seleccionar cerámica de todas las épocas que las laderas del Cerro de Santa Bárbara. Aunque en aquella fecha temprana de 1979 todavía era pronto para diferenciar la cerámica islámica de la bajomedieval cristiana, sí que tenía los conocimientos justos para poder identificar la de cronología romana y la anterior, de tipo celtibérico y de la I Edad del Hierro.

En las laderas aterrazadas y erosionadas de este monte fue donde aparecieron los primeros restos de cerámicas romanas y preromanas, aunque solamente eran hallazgos superficiales que apenas indicaban un poblamiento ininterrumpido desde comienzos de la I Edad del Hierro hasta época Bajo Imperial Romana sin ningún resto constructivo asociado. En estos años la arqueología urbana sólo se aplicaba en ciudades con un pasado histórico importante y ante el hallazgo de restos evidentes durante las obras. En Navarra sólo se habían realizado intervenciones arqueológicas urbanas en Pamplona en solares de propiedad pública o de la iglesia, bajo la dirección de Mª Ángeles Mezquíriz. Fue la Directora del Museo de Navarra quien primero realizó algunos sondeos en la ciudad de Tudela, concretamente en Junio de 1980 en el solar del Liceo buscando restos islámicos y en 1985 en el fosal de la iglesia de Santa Mª Magdalena, pero en ambas no se llegaron a localizar niveles arqueológicos de importancia como para continuar con una intervención mayor.

Habiéndose derribado todas las viviendas y construcciones que rodeaban la pequeña iglesia románica de La Magdalena, solicité permiso para hacer unos sondeos alrededor de toda la edificación, para cuyo trabajo puso el Ayuntamiento tres peones de la brigada municipal.

Durante cuatro meses, entre 1985 y 1986 se excavó una gran superficie junto al templo, correspondiendo la mayor parte de los restos hallados a sepulturas medievales y modernas. Entre algunas superficies intactas entre las tumbas, se localizaron algunos muros de época islámica, pero también uno asociado a cerámicas tardo romanas (Fig. 5) .

También en un pequeño sondeo en profundidad se localizó un nivel arqueológico con cerámica romana alto imperial sobre un suelo de arcilla batida y manchas de cal (Fig. 6).

Así mismo la cerámica romana imperial y bajo imperial que aparecía mezclada con los niveles arqueológicos islámicos era abundante (Fig. 7).

Esta excavación supuso un cambio en la concepción sobre el poblamiento romano en Tudela, ya que teníamos estructuras en una zona baja de las laderas del Cerro de Santa Bárbara, muy cerca de la orilla del río Ebro, pudiendo plantearse la existencia de un núcleo más importante que un simple poblado indígena que subsiste durante la romanización del Valle de Ebro.

En los años restantes de la década de los ochenta se realizaron dos campañas de excavación en el Cerro de Santa Bárbara (1987 y 1988) que fueron de gran importancia para la documentación por primera vez de estructuras de I y II Edad del Hierro (Bienes, 2002: 12-16), así como un pequeño estrato arqueológico con cerámica romana asociado a un muro, todo ello cortado por zanjas de cronología medieval.

En otras intervenciones se recogieron materiales mezclados con los niveles islámicos (Calle Cortapelaires 1987) (Fig. 8) o procedentes del arrastre de la propia ladera del Cerro (Calle San Miguel 1988). Aunque daba la impresión de que la actividad arqueológica en la ciudad de Tudela estaba asentada, siguieron unos años de inactividad en los que se perdieron grandes oportunidades para el conocimiento del poblamiento, como fue el caso de la excavación del aparcamiento bajo la Plaza de la Judería y la construcción de las viviendas alrededor de la misma.

La ausencia de una normativa clara que obligara a constructoras y particulares a efectuar unos mínimos sondeos y una nula concienciación del Ayuntamiento para solventar estos temas instó a algunas asociaciones y particulares a comenzar una labor crítica con el Ayuntamiento que tuvo su punto más álgido en 1993 con la renovación del pavimento de la Plaza Vieja.

Conseguir que al final se hiciera un seguimiento arqueológico de las obras y la posterior excavación del solar ante las evidencias de estructuras pertenecientes a la mezquita mayor, supuso un cambio en el panorama de la arqueología urbana de Tudela, ya que a partir de esta fecha se consiguió que el Ayuntamiento subvencionara gastos de seguimiento arqueológico en varias obras públicas y particulares durante los próximos años y se incluyó una normativa de aplicación arqueológica por zonas en la nueva redacción del PEPRI del Casco Histórico de la Ciudad. Fue precisamente en esta excavación de la Plaza Vieja, junto a la base del alminar y al hacer un sondeo para comprobar la profundidad del mismo, cuando se localizó un estrato arqueológico con algunas cerámicas romanas de cronología alto imperial con cerámicas de tradición indígena, aunque no asociadas a estructuras (Navas, 1996: 99 y 157).

Durante las intervenciones que se realizaron en Tudela hasta culminar la década que nos introducía en el siglo XXI, se avanzó en el conocimiento de la ocupación medieval y sus fortificaciones pero apenas se lograron nuevos datos sobre el poblamiento romano. Únicamente, y bastante desconcertante, fue el hallazgo de una pequeña acumulación de cerámicas romanas y tejas durante el vaciado de un solar en la calle Carnicerías, en 1996, muy lejos de cualquier otro hallazgo de materiales romanos acaecido en la ciudad hasta fecha de hoy.

Los restos se localizaron al vaciar el sótano colmatado de escombro de la vivienda derribada, para hacer un aparcamiento subterráneo. Bajo el suelo del sótano comenzaron a encontrarse estos restos de cerámica romana cuya disposición era el fondo de una zanja o pozo, sin estar en relación con muros o suelos de su cronología. En el resto del solar no aparecieron más restos romanos en los sondeos que se hicieron. Los materiales romanos que se recuperaron eran de buena calidad, con buena conservación, no rodados, con varios fragmentos que unían entre sí, y asociados a teja romana. Las principales cerámicas eran fragmentos de terra sigillata con decoración vegetal y círculos concéntricos, con una clara cronología de los siglos I y II d. C. (Figs. 9 y 10).

El hallazgo de estos materiales nos ponía en la pista de una posible ocupación en época romana del espacio comprendido entre los ríos Queiles y Mediavilla, aunque con escasos restos y muy alejados entre sí, aunque también entraría en juego el dato aportado por Díaz Bravo de las monedas “cartaginesas” halladas en la calle Huerto del Rey y el hallazgo aislado de una fíbula visigoda durante los trabajos de cubrimiento del río Queiles en 1969, (Marín, 1978: 38; Bienes, 2002: 24)

Este poblamiento de la zona más llana de Tudela, junto a la orilla del Ebro por su lado Este, el barranco de Mediavilla por su lado Norte y el río Queiles por su lado Sur, se propiciaría por la etapa de paz y bonanza económica que se dio en el siglo I d. C., haciendo que la población dejase la zona alta del Cerro de Santa Bárbara para ocupar la zona baja. Sin embargo, esta zona era la que precisamente en Tudela contaba con un menor movimiento urbanístico, ya que se trata de una zona muy degradada del Casco Histórico, con un parcelamiento muy grande y poco favorecedor para la inversión y los planes de urbanismo a gran escala.

3. Las intervenciones decisivas (Fig. 11)

Durante la primera década del siglo XXI se vivieron unos años de frenético afán constructor que también afectó a muchos solares del casco histórico de la ciudad pues se convirtieron en rentables los aprovechamientos del suelo por mínima superficie que tuvieran. Durante estos años se siguió una normativa que obligaba a la excavación arqueológica o a la realización de sondeos, dependiendo de la zona del casco histórico donde se encontrara el solar. Estas intervenciones fueron costeadas por el Ayuntamiento mientras tuvo un servicio de arqueología durante los años 2000 a 2004 o costeadas por los propios constructores cuando este servicio dejó de existir.

Durante estos primeros cuatro años la actividad arqueológica fue constante, atendiendo a las urgencias de las obras de constructores particulares o realizando excavaciones en el Cerro de Santa Bárbara o en solares propiedad del Ayuntamiento.

Las nuevas campañas realizadas en el Cerro de Santa Bárbara con el fin de comprobar el grado de conservación de las murallas perimetrales y datos sobre las diferentes fases de poblamiento aportaron nuevos datos sobre la extensión e importancia del poblado de I Edaddel Hierro y sobre el poblamiento en época emiral temprana, en el siglo VIII, proporcionando nuevos datos sobre la Tudela islámica previa a su aparición en las fuentes escritas por su refundación en el año 802. Sin embargo no aportaron niveles de ocupación de época romana, aunque sí abundante material cerámico que aparecía mezclado con las cerámicas islámicas y de tradición visigoda, en los niveles más antiguos de época islámica. Estas cerámicas indicaban un alto grado de suntuosidad para esta zona alta del Cerro, pues se recogían fragmentos de sigillata itálica y gálica y paredes finas.

En el resto del casco histórico se realizaron numerosas intervenciones que aportaron importantísimos datos sobre el desarrollo urbanístico de la ciudad. Se excavaron varios tramos de muralla y apareció la necrópolis islámica de la calle Herrerías. Sin embargo los restos romanos se redujeron a escasas cerámicas halladas descontextualizas junto a los niveles de ocupación islámicos o más modernos, entre los que destacan el fragmento de un fondo de Campaniense A con el grafito de una letra ibérica, hallado en Plaza de San Salvador (Fig. 12)

y un fragmento de lucerna hallado en la Calle Portal(Fig. 13).

Dentro del conjunto de intervenciones, dos de ellas marcaron una nueva pauta y definieron que todavía podían quedar restos de la Tudela romana intactos. La primera de ellas fue en la calle Magallón nº 5 y la segunda en la Calle San Nicolás nº 6 a 10.

a) Intervención arqueológica en la Calle Magallón

El edificio existente en la Calle Magallón nº 5, es una gran construcción del silgo XVI, con fachada sobria, que no fue derribado en su totalidad, debiendo respetarse la fachada y la primera crujía. Todo el resto del fondo del edificio se derribó y el proyecto planteaba el vaciado del solar para aparcamiento subterráneo, por lo que se realizó un seguimiento arqueológico intensivo.

Una vez eliminados de forma mecánica aquellos niveles arqueológicos modernos, se prosiguió de forma manual ante el hallazgo de niveles arcillosos, con una menor cantidad de escombro, que para los que estamos acostumbrados a excavar en Tudela, nos indica la presencia de niveles arqueológicos de cronología medieval.

Tras una fase de limpieza de todo lo removido por la máquina, se comenzó a definir una mezcla de estructuras que afloraban en la nueva superficie, diferenciándose las que pertenecían a las cimentaciones de la vivienda derribada y otras que pertenecerían a una vivienda anterior y que correspondería a un antiguo edifico de los siglos XIV-XV. Posteriormente se fueron quitando todos aquellos elementos intrusivos formados por zanjas de cimentación, fosas y algunos pozos para extracción de arcillas.

Durante toda la fase de limpieza ya nos dimos cuenta de que este solar nos podía deparar una grata sorpresa, pues las máquinas ya habían tocado en algunos puntos cotas más profundas y habíamos recogido cerámicas romanas de buena calidad que procedían de niveles intactos. Tras la excavación y documentación de unas pocas estructuras de cronología islámica, comenzamos a excavar bajo la cota de estos muros, en un terreno arcilloso que por lo general da materiales muy rodados de cronología islámica, apareciendo algunos pequeños fragmentos de cerámica romana, siempre disminuyendo la proporción conforme se va rebajando en profundidad hasta que aparece la arcilla más limpia o se llega al estrato de gravas.

En este solar no se dio este caso y bajo los suelos de tierra islámicos comenzó a excavarse un nivel arcilloso con abundante cerámica romana de cronología alto imperial. La cerámica estaba muy bien conservada, no se trataba de materiales rodados e incluso se llegó a localizar la mitad inferior de una jarra de cerámica común dispuesta en posición vertical, rota posteriormente por los trabajos de cultivo en esta zona antes de que fuera zona urbana a partir del siglo IX.

El nivel arqueológico con material romano se hallaba cortado por anchas cimentaciones pertenecientes a las diferentes fases del edificio derribado y también se había visto mermado su volumen por algunas fosas para extracción de arcillas. Aun con todo, ha sido la intervención arqueológica que mayor cantidad de materiales romanos ha proporcionado en Tudela.

En los 40 m2 donde se localizaron los niveles romanos se recogió una abundante cantidad de terra sigillata hispánica (Fig. 14)

con predominio de piezas con decoraciones formadas por sucesiones de círculos concéntricos, aunque la pieza más destacable es una forma 30 decorada con grandes metopas (Fig.15).

También son abundantes las cerámicas engobadas, paredes finas, comunes, africana de cocina, comunes de cocina y almacenaje. También se han recogido fragmentos de cerámicas con barniz rojo pompeyano y una lucerna completa, aunque de formas muy sencillas y sin decoración (Fig. 16).

Otra novedad importante fue el hallazgo de tres monedas, las primeras halladas en contexto arqueológico, ya que todas las halladas anteriormente lo han sido en niveles arqueológicos medievales o modernos. Aunque su conservación es regular, dos se han podido identificar. Una es un as de Trajano y otra es un as de tipo ibérico, de la ceca de kaiskata(Fig. 17).

La excavación de los niveles romanos aludidos supuso el descubrimiento de algunas estructuras muy cortadas, sin unión entre ellas. Una, de grandes piedras, formando ángulo, con lados de 2,20 y 2,50 m y 60 cm de anchura (Fig.18),

y otra larga y recta, con piedra pequeña con la que aparecía asociado un hogar formado por un gran ladrillo de base y algunas tégulas levantadas, de canto, en el lateral (Fig. 19).

Ambas estructuras presentaban una orientación diferente, aunque no se pudo concretar la existencia de distintos niveles de ocupación, pudiendo ser más un producto de un urbanismo poco organizado.

Paradójicamente, tres años antes, a principios de 2004, se excavó un solar contiguo, propiedad del Ayuntamiento donde se localizó urbanismo de cronología islámica, documentándose un adarbe y partes principales de una vivienda con patio. Bajo los suelos de cronología islámica, que indicaban un comienzo del poblamiento en esta zona a mediados del siglo IX, no apareció nada más, salvo pequeños fragmentos de cerámica islámica y romana asociados a los campos de cultivo anterior al urbanismo islámico. Esto nos podría estar marcando un límite hacia el Este para la zona poblada en época romana hacia la mitad de las calles Magallón y Cortés.

b) Intervención arqueológica en la Calle San Nicolás

El derribo de cuatro pequeñas viviendas unifamiliares en la confluencia entre las calles San Nicolás y Sainz Alcaine proporcionó la oportunidad de volver a realizar un seguimiento arqueológico en extensión debido a un proyecto de construcción que incluía un pequeño aparcamiento subterráneo.

Este solar se localiza en la parte más baja de la ladera del Cerro de Santa Bárbara, muy cerca del denominado Barranco de Mediavilla. Tras documentar y desmantelar las estructuras y empedrados de una vivienda que se construye entre los siglos XVI y XVII y que se amortiza a mediados del siglo XIX, apareció el terreno arcilloso de la ladera en el que se veían marcados toda una serie de pozos, en su mayor parte silos de almacenaje de cronología islámica.

El urbanismo de época moderna, si no el anterior de época bajo medieval, ya había cortado el plano inclinado de la ladera para formar el aterrazamiento moderno, haciendo desaparecer los suelos y estructuras de las viviendas islámicas, no quedando sino los restos de aquellas estructuras que se disponían bajo los suelos, cono eran los pozos y los silos de almacenaje.

Aunque no se pudo documentar ningún muro de cronología islámica, sí que se encontró en el espacio intacto entre algunos de estos silos, un pequeño tramo de muro con una sola hilada de altura conservada y un nivel de tierra con mucha ceniza en el que se recogió una interesante cantidad de cerámica tardo romana (Fig. 20).

En esta intervención destacó la alta proporción de cerámicas de mesa con respecto a las de tipo común y de almacenaje, representadas las primeras por sigillatas y cerámicas grises. Entre las sigillatas hay un gran porcentaje de formas lisas, con muy pocos ejemplares con decoración en relieve, siendo más numerosos los casos de estampilladas (Fig. 21).

En el caso de las grises, son todas formas lisas. Bajo estos niveles tardoantiguos no se localizó ninguno de época alto imperial, aunque en un extremo del solar sí que apareció un relleno con una gran acumulación de cerámica de la I Edad del Hierro que por su cantidad y estado de conservación no pudo proceder de arrastre desde la parte alta del Cerro de Santa Bárbara, aunque tampoco esas cerámicas aparecieron asociadas a suelos o estructuras.

4. Estado actual del horizonte romano en Tudela

La última excavación en la que aparecieron niveles romanos en Tudela fue la realizada en 2008 en la calle San Nicolás. Tras esa fecha se han realizado algunas intervenciones en el casco histórico que no han aportado nuevos datos para el poblamiento romano: patio del antiguo Convento de San Francisco (2009), zona de los ábsides de San Jorge (2010) o solares del Horno de Coscolín (2011), aunque todas ellas quedan al margen del área principal de hallazgos romanos.

El proceso constructivo se ha frenado radicalmente tras la rotura de la “burbuja inmobiliaria” y la denominada “crisis del ladrillo”, no existiendo nuevas oportunidades para la intervención arqueológica de urgencia, de tal manera que las últimas intervenciones referidas anteriormente lo han sido sobre suelo público o sobre solares privados que se han quedado sin edificar o con pisos de difícil venta. Ante esta situación, va a pasar mucho tiempo hasta que tengamos oportunidades para poder sondear nuevamente el espacio sobre el que se asientan las principales localizaciones de restos romanos.

Con los datos que tenemos actualmente, podemos aventurar algo sobre el desarrollo del poblamiento romano sobre el solar de la actual Tudela, existiendo claras diferencias sobre la ubicación de los restos de época alto imperial de los de época tardo romana o tardo antigua.

En un principio, el poblamiento en época romana continúa la evolución histórica del Cerro de Santa Bárbara, comenzado a ocuparse en unos momentos del Bronce Final y comienzos de I Edad del Hierro, con materiales de Cogotas I (Sesma, 2009: 49-50) recogiéndose cerámicas con técnicas de boquique, excisiones y acanaladuras, a la que seguirá una importante Edad del Hierro hasta la etapa celtibérica. La ocupación en época romana republicana estaría atestiguada por el hallazgo de cerámicas campanienses, que sólo han aparecido en niveles descontextualizados, incluso en zonas bajas de la ladera (Calle San Nicolás y Plaza de San Salvador).

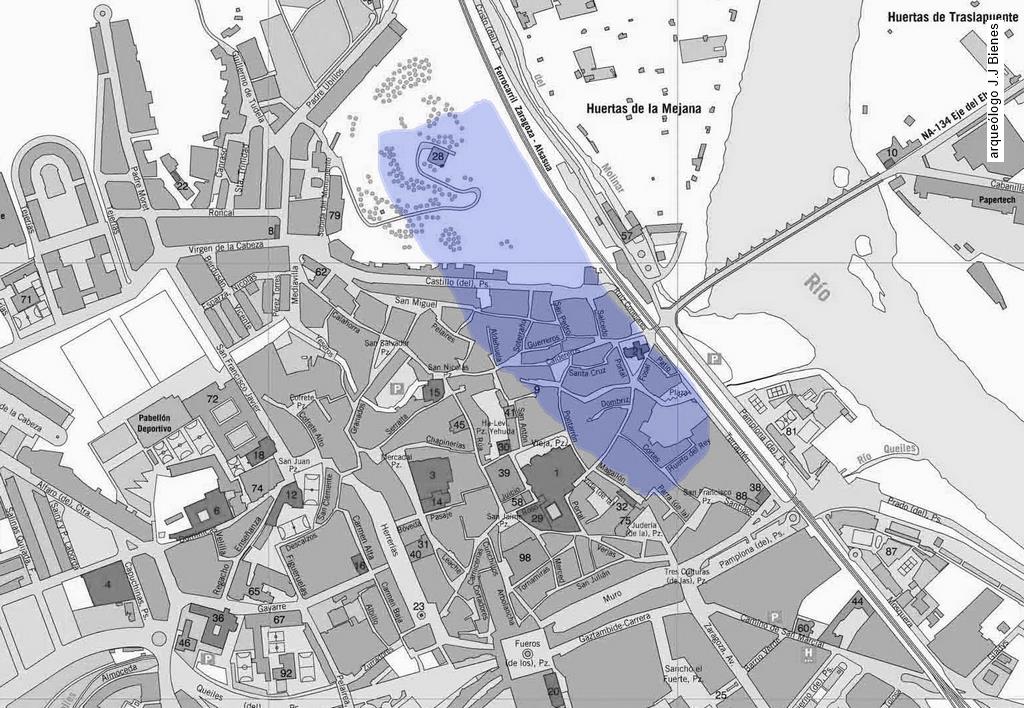

Con el desarrollo económico del siglo I d. C. el poblamiento aumentaría y ocuparía un sector paralelo al río Ebro, entre los cauces del barranco de Mediavilla y río Queiles, sin abandonar la zona alta y laderas del Cerro de Santa Bárbara. A este momento pertenecen los hallazgos en el propio cerro, en el entorno de la iglesia de La Magdalena, en la calle Magallón y el hallazgo monetario de la calle Huerto del Rey. Dispersos, y sin conexión, habría que poner los hallazgos de cerámicas en Plaza Vieja y calle Carnicerías (Fig. 22).

La inexistencia de un puente y el hecho de que la calzada pase por el municipio romano de Cascantum, hizo que el poblamiento romano no tuviera un crecimiento importante. Con todo, podemos estimar una superficie de cinco hectáreas, en un área rectangular de 500 x 100 m.

Las diferentes crisis del imperio y de la tardoantigüedad hicieron que el poblamiento se retrajera sobre el antiguo solar de ocupación preromana. Se abandonaría el espacio ente el barranco de Mediavilla y el río Queiles, para ocupar solo la ladera Sur del Cerro de Santa Bárbara hasta su zona baja, cerca del barranco de Mediavilla, ocupando en más amplitud esta zona baja, si tenemos en cuenta los hallazgos del La Magdalena y calle San Nicolás, distantes 280 m (Fig. 23).

La ocupación en época tardoantigua alcanzaría aproximadamente la mitad que en época alto imperial romana, unas 2’5 hectáreas, coincidiendo con la disposición del primer poblamiento y amurallamiento de la Tudela islámica, aunque éste último abarcará todo el perímetro del Cerro de Santa Bárbara.

5. Bibliografía

BIENES, J. J. (2002),“Arqueología: de los orígenes al final de la Edad Media”. Urbanismo. Retrospectiva y Futuro 802-2002, Ayuntamiento de Tudela, Tudela, 11-56.

— (2001),“Desde la Prehistoria hasta el siglo IX”, El patrimonio histórico y medioambiental de Tudela: una perpectiva interdisciplinar, Ayuntamiento de Tudela, Tudela, 9-21.

CONCHILLOS, J. (1666),Propugnáculo Histórico y Jurídico. Muro literario y tutelar. Tudela ilustrada y defendida, Imprenta Delgado, Tudela.

DÍAZ BRAVO, V. (1759),Memorias Históricas de Tudela, Pamplona.

MARÍN, L. M. (2002),Temas Tudelanos I. La Tudela desconocida. Puente sobre el río Ebro, Editorial Zaragoza, Tudela.

— (1978): Historia de la Villa de Tudela, Diputación Foral de Navarra, Pamplona.

MORET, J. (1665),Investigaciones históricas de las Antigüedades del Reino de Navarra, Casa Editorial de Eusebio López, Pamplona.

NAVAS, L.; MARTÍNEZ, B.; CABAÑERO, B. y LASA, C (1996),“La excavación de urgencia de la Plaza Viega (Tudela 1993)”, Trabajos de Arqueología Navarra 12, 91- 174.

Articulo relacionado Villa del Ramalete

Maquetación web José M.ª de la Osa